なんだか、ずっと私の趣味心をくすぐるようなお題が続いていますので、乗っかってしまいます^^;

乗り物と言って思い浮かべるのは駆動部分。今回はエンジンの話でもしてみますか。

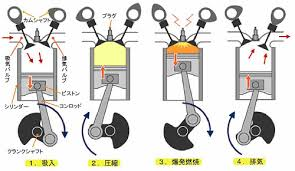

エンジンがなぜ回るのかというと、基本的にはシリンダーの中に燃料と空気(酸素)を混ぜた物を入れて(吸入)、次にはそれを圧縮して、圧縮され切ったところで火花を出して燃やす(爆発)、その勢いで広がったシリンダー内部を狭めて燃えたガスを排出する。この吸入・圧縮・爆発・排気の4つの工程を繰り返すことで力を得ています。

わかりやすいのが4ストロークエンジン

ピストンの動きに合わせて2種類のバルブを開けたり閉じたりすることでそのサイクルを繰り返すことが可能になっています。4ストロークは吸入と圧縮で1回転、爆発と排気で1回転、つまり2回転して1つの工程が完了します。

他にエンジンの種類としては2ストロークとロータリーが有名です。

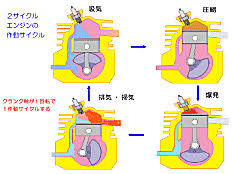

起こっている4つの工程は同じなんですが、2ストロークは説明が難しいので爆発から説明します。

2ストロークの場合、吸気と排気は4ストロークと違い、シリンダーの横に付いています(排気の方がちょっと上です)。爆発でピストンが押されてシリンダーの容積が広がる時に先にシリンダー横にある排気口が開くので、排気ガスがそこから出てきます(排気)、さらにピストンが下に下がると吸気口も開くので、今度はそこから燃料が入ってきます。シリンダーが下がりきると今度は上がってきますから、吸気が先に閉まり排気口が残ります、そこでさらに排気が行われ、そののち排気口が閉まってから圧縮に入ります。つまり、1回転で1つの工程が完了するのです、ただし、排気ガスと燃料が中で混じるので、排気の時も燃料まで出てしまう、排気が閉じてからしか圧縮できないと言ったデメリットが起こっています。それでも2ストロークは1回転で工程が完了するため、4ストロークに比べ高出力になります。

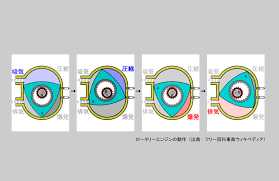

ロータリーエンジンだとどうでしょうか。

4つの工程はエンジンである以上同じです。ロータリーエンジンの場合は、部屋が3つに分かれていてその各々が1回転するたびに4つの工程を行っています。2ストロークのところで、1回転で1工程が終わるため高出力と書きましたが、ロータリーでは1回転+2/3回転で3工程が終わるのですごく高出力になります。

現在、車などのエンジンでは4ストロークが主流というか、2ストロークは使われていませんしロータリーもほとんど0に近い状態です。その理由は省エネと排ガス規制です、2ストロークは説明のところにも書いたデメリット、排気ガスと燃料が混じってしまう事、その為に不完全燃焼も発生しやすく、排ガス対策が難しいようですし、高出力な分省エネには向かないようです。ロータリーは省エネにもろ引っかかります。

時代の流れだから仕方が無いと言えばそれまでなんですが、私から見ると、どのエンジンも人間の歴史の中で色々試行錯誤されながら作り上げられた技術の結晶であることは間違いないので、こうやって消えてしまうという事が残念でなりません。

幸いどちらのエンジンも、少ないながらも技術者が今でも色々対策を考えているそうなので、消えずに残ることを願わずにはいられません。

堅い話になっちゃいましたので、2つのエンジンを搭載した車の画像を2つ

2ストロークのジムニー、1987年まで販売されていたそうです

マツダのRX-8、2012年まで販売されていたそうです